點解老人家唔好入院?

為了拆解「老人家一入院就變差」這個香港家庭最痛卻又最不敢說出口的困惑,我們走訪了「老友宅醫」的護士陳姑娘。她在急症室打滾十年,見慣長者被推入病房時還能說笑,兩星期後卻因譫妄、壓瘡、插喉綁手而急速退化;轉戰在宅醫療後,她每天帶著便攜藥箱穿梭唐樓村屋,發現同一個阿婆,在家打針換藥竟能笑住食飯。同一個人,為何在醫院與在家的結局大相徑庭?陳姑娘把病房門後不為人知的隱形風險,逐一攤在陽光下。

在訪問的一開始,我哋跟著陳姑娘的描述想象這樣的場景:

在訪問的一開始,我哋跟著陳姑娘的描述想象這樣的場景:

阿婆患有認知障礙,平時係屋企記性差,但環境熟悉,有家人睇住,幾個鐘餵次水、吃點粥粉麵飯,還能慢慢哄。一旦突然急病要入院,對她來說,是被丟進一個陌生又可怕的戰場。

醫院裡人手緊張,沒法像家裡那樣有人專門來幫阿婆慢慢飲水食飯。她可能呆呆地躺在床上,沒人得閒及時餵她。時間一久,為了維持營養,醫生只能選擇插胃喉、吊鹽水。這對已經糊塗的阿婆來說,身上多出的管子又痛又可怕。陌生的環境、刺鼻的消毒水味、隔壁床隨時響起的急救鈴聲,都讓她極度恐慌、混亂。她可能想逃走,或是本能地去拔掉身上那些令她不適的管子、氧氣罩…

為了她的安全,也為了治療能進行,最直接的方法可能就是暫時用約束帶固定她的手腳。

「但咁樣綁住,佢郁唔到,瞓得耐,又冇人得閒及時幫佢換片啲屎尿焗住佢啲皮膚,好快就會腌爛!尤其係老人家,佢哋自己落唔到床、又唔識自己去廁所,覺得唔舒服或者混混沌沌,可能會自己搞個尿片。咁樣法,醫護見到,好自然會覺得佢『玩屎玩尿』、『意識混亂』、『唔合作』結果呢?轉個頭,阿婆對手俾人綁得仲實、綁得仲耐! 」家人看著好心疼,卻又無能為力。

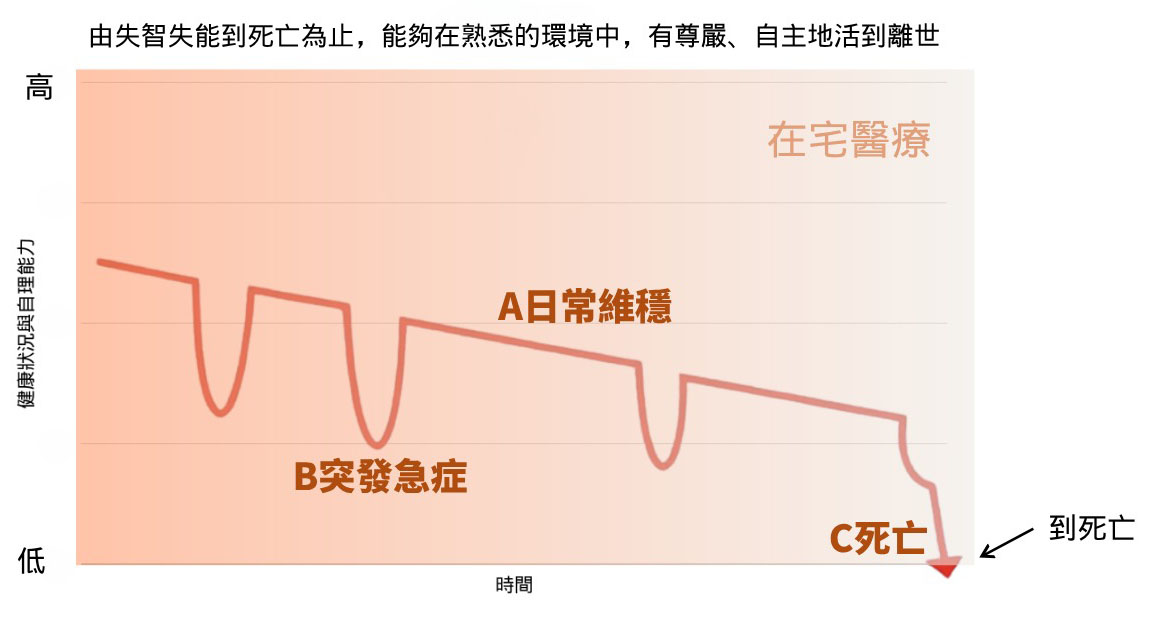

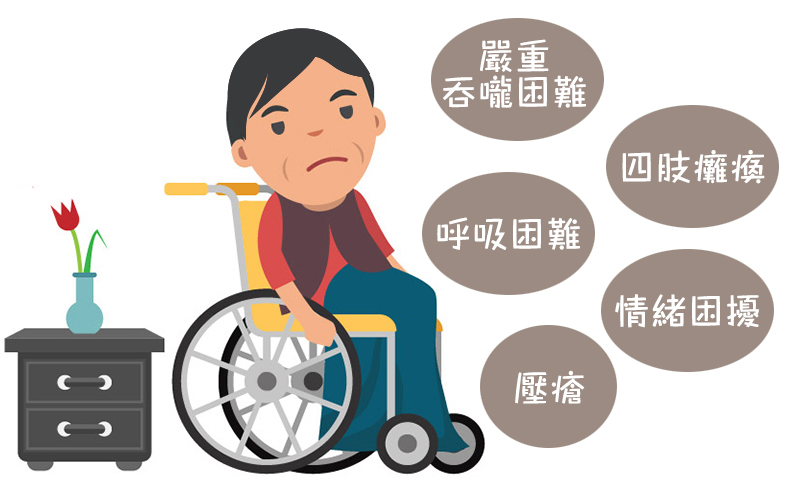

「其實老人家在失智失能的過程中,就好似行緊一條落斜嘅路(圖1),但中途會遇到啲好跣嘅位,令佢哋突然仆得好傷,甚至冇得返轉頭。這類患者的身體與自理能力,會隨著時間像緩坡一樣慢慢往下掉(大腦深層功能逐漸衰退)。但這條下坡路並不平穩——突然一場大病,像肺炎或中風,就可能讓他們健康急轉直下,跌得更深、更重,甚至有可能面對死亡。尤其當需要緊急送院時,陌生的環境、治療的壓力,反而可能成為壓垮健康的最後一根稻草,讓狀況急劇變差,甚至造成不可逆的傷害。」

一、基礎護理缺口揭四大隱形殺手

風險一壓瘡預防難落實:住院長者28%生壓瘡?

「醫院張防壓瘡氣墊?排緊隊等三日啦!這情況確實存在。」壓瘡設備需求大,有時需輪候。根據港復康會數據顯示,住院逾兩週長者壓瘡發生率達28%,醫管局2022年公院新增3,412宗壓瘡個案。公立醫院護士需照顧多位病人,難以完全執行國際翻身標準。對活動受限的長者而言,住院期間壓瘡風險確實較高。「公立醫院護士一人對20床,邊可能跟足國際標準每2小時轉身?」

上個月我探李伯,佢個仔激動show相:「阿爸入醫院前屁股光溜,出院多咗個拳頭咁大嘅窿!」你話家屬點唔心噏?

風險二約束帶綁走尊嚴,更綁走半年肌肉量

「姑娘!我阿媽成晚喊話要返屋企!」認知障礙嘅陳太一入院就恐慌拔喉。急症室舊同事偷偷同我講:「冇計啦人手緊,唯有落約束帶…」原來為降低跌倒風險,部分長者在住院期間可能會被暫時限制活動。然而理大研究指出,「保護性約束」可能增加譫妄風險,且長期臥床48小時相當於肌肉流失半年,同時會導致復健期延長。

風險三脫水風險易被忽視?35%長者面臨脫水風險

「阿媽投訴成日冇水飲,姑娘話吊緊鹽水唔使飲?呢類投訴收到手軟。試過有個伯伯脫水抽血結果似腎衰竭,差啖要洗腎,好在屋企人堅持接返屋企飲水…第二日指數正常返!吊鹽水根本取代唔到真水!」調查發現,35%住院長者曾經有脫水跡象。

風險四白袍恐懼症!綁一次手惡夢半年

「阿妹啊,我晚晚夢見俾人綁住隻手,驚到瀨尿…」肺炎康復嗆張婆婆,出院三個月仍不敢覆診。

港大研究實證:住院令長者焦慮憂鬱風險增3倍,認知障礙者尤甚。原因包括:

- 環境衝擊:急救鈴聲、消毒水味、陌生儀器加劇混亂

- 尊嚴困境:匆忙更衣換片缺乏隱私「姑娘趕時間換片,成棚人睇住我光脫脫…」79歲陳伯哽咽

- 約束陰影:威院數據顯示,42%受約束長者出院後出現創傷反應

「醫療系統每日面對巨大壓力,醫護已拼盡資源救人。問題不在『人心』,而在『制度』與『資源分配』。若有更多選擇,長者同家屬都唔一定要捱住痛苦行落去。」

二、陳姑娘揭體制困局:三大惡性循環鏈

1.護理人力崩壞:1:20懸殊照顧比

醫管局年報顯示,護士流失率連續三年超10%,前線人均照顧20床。陳姑娘坦言:「我親眼見證夜班護理師獨力應對20床長者,基礎護理時間被壓縮到每床不足8分鐘。連協助飲水、定時翻身這些基本幹預都難以落實。」

「醫療系統每日面對巨大壓力,醫護盡力照顧每位病人,但未必能提供最適合佢哋的照護節奏。」在極度壓力下,醫護被迫優先處理危急狀況,基礎護理被犧牲。長者得不到足夠照顧,健康惡化,反覆入院或延長住院,進一步加劇系統負擔,形成惡性循環。根據港大研究顯示這直接導致22%長者30天內再入院,未完全康復即出院為主因。

2.制度僵化之痛:安全指引反成健康威脅

「家屬自帶醫學級防壓瘡氣墊竟被拒用,只因『未列入醫院採購清單’,等層層審批通過時,傷口往往已進展到三期以上。」家屬指責醫院所有事都講指引,完全保護自己,並非以病人為先。陳姑娘指出,其實龐大的醫療系統在追求效率與風險管控時,對個別需求難以作出彈性調整,難免在人性化照顧上有所缺失。

3.斷裂的出院銜接:未癒即歸有風險

醫院有需騰出床位接收新症的現實壓力,這導致長者常在未完全康復、或居家支援網絡(如照顧者培訓、社區服務接合)未準備妥當下出院。「曾經有個案係一個心臟衰竭病人晨間被評估『穩定出院』,午間即因急性肺水腫返送ICU。」 審計署報告指出:公立醫院病床週轉率高達95%,但社區支援服務銜接空窗期平均達72小時,這正是22%再入院率的關鍵成因。

「老人家唔想入院,作為子女我們應該點做?好多人問過我呢個問題。其實長輩對醫院的恐懼與抗拒,強行送院會造成更大身心傷害。」子女的兩難在於:如何平衡醫療需求與長者的意願尊嚴?

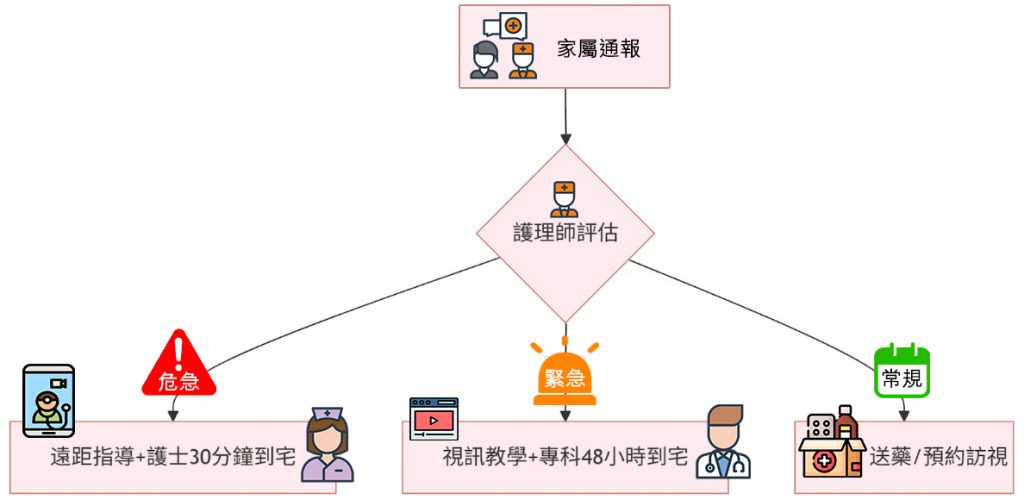

四級幹預體系:從急診室到客廳的醫療革命

1. 在宅住院:

無縫銜接醫院治療,例如穩定期的肺炎、尿道感染、靜脈注射、傷口處理等原需短期住院的狀況,由專業團隊攜帶設備(如便攜超聲波、氧氣機)在患者家中提供密集治療。令到長者在自家舒適環境中,獲得住院級醫療照護。醫院出院後直接銜接居家康復計劃,避免過渡期風險。

2. 在宅急症:

即時介入可控重症,例如為感染性急症(如肺炎、尿道感染)提供居家抗生素注射。在肺功能穩定期(如慢性心衰竭、肺水腫)透過監測設備與藥物調整居家管理。

3. 及時轉介:

治療期間若病情仍未向好,即時安排轉介入院或私家醫院

4. 護理缺口填補:

「叫極冇人換片,等到生壓瘡先送院」、「姐姐唔識睇呼吸機,次次要衝急症室…AngelCare就可以解決!」透過程式工人姐姐可以記錄長者維生指數(血壓、血氧、體溫等),執行標準轉身及體位擺放預防壓瘡,將關鍵數據實時傳送供醫生遙距監察,必要時調整治療方案,用專業填補居家盲點,大幅降低不必要送院風險。

在宅醫療的一個願景是幫助老人家由失智失能到最終離世的過程

實現 自尊 自主 熟悉環境

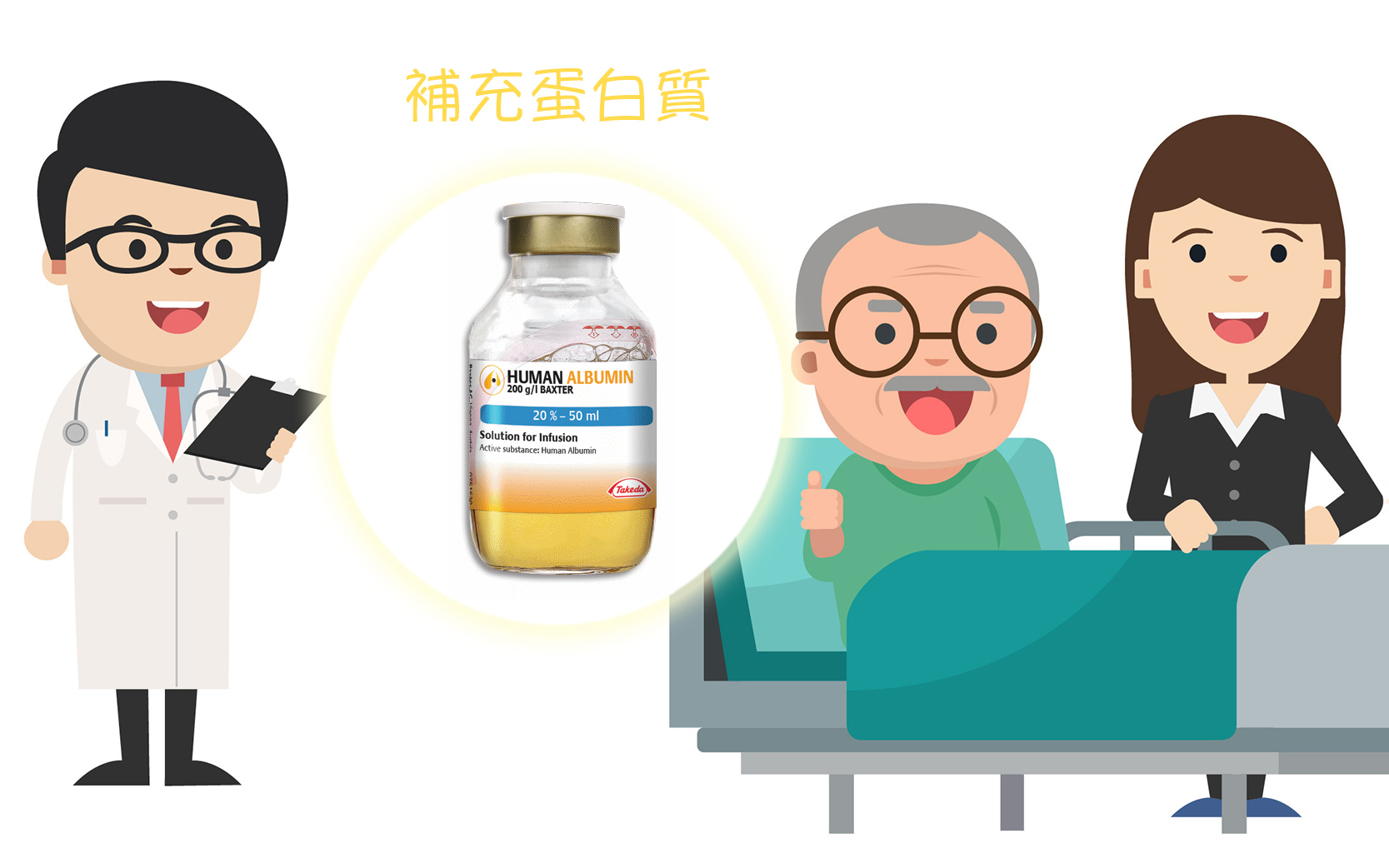

在宅醫療並非否定住院價值。當長者出現急性心肌梗塞、中風、嚴重創傷等危及生命的狀況,入院治療仍是不可替代的選擇。關鍵在於區分「必要入院」與「非必要入院」——例如穩定期感染、慢性病控制、術後復健等,透過專業團隊到宅服務,既能滿足醫療需求,又可減少長者因環境陌生引發的譫妄、壓瘡等「住院併發症」。更重要的是,在緊急治療後盡快銜接「在宅住院」,讓長者於康復階段回到熟悉環境,既能降低院內感染風險,亦能加速身心復原。

常見問題

住院環境陌生且高壓,易誘發混亂行為(如拔喉管、試圖離床),醫護為安全常使用約束帶限制活動,導致肌肉加速流失、壓瘡風險飆升。研究顯示,約束更可能加劇譫妄症狀,出院後自理能力比入院前更差。在宅醫療透過熟悉環境與個人化護理,可減少此類創傷性風險。

是的!團隊攜帶便攜超音波、抗生素注射設備到宅,結合遠端監測生命徵象(如血氧、體溫),由醫師遠距會診調整治療。適用於穩定期感染症、慢性病急性發作(如心衰竭),若病情惡化則即時轉介入院。

公院護患比高(1:20),難執行每2小時翻身指引。香港復康會數據指住院逾2週長者壓瘡率達28%。在家則可結合:

- 科技輔助:如AngelCare App設翻身提醒,外傭依指示操作。

- 防壓設備:政府資助租借減壓氣墊(社區券適用)

- 護士到診:定期檢視高風險部位,指導減壓技巧。

研究顯示居家環境壓瘡發生率趨近於零。

可善用兩大支援系統:

- 培訓外傭:如「宅天使」App內置影片教學(導尿、拍痰技巧),搭配線上醫護即時指導。

- 銜接社區服務:

- 離院支援計劃:賽馬會「回家易」提供4週住宿復健,訓練自理能力

- 照顧者津貼:基層家庭照顧者月領$3000,減輕經濟壓力

- 社區券租器材:輔助科技產品納服務券範圍(月付$4,290起)

總 結

隨著人口老化,對於行動不便、體弱或渴望留家的長者,傳統住院模式往往伴隨身心創傷風險。「住院唔一定唔好,但唔係唯一選擇。了解更多照護方式,係為家人多一條退路、多一份尊嚴。」選擇「在宅醫療」,是選擇讓長者在自己鍾愛的小天地中,擁有更安全、舒適、有尊嚴的生活品質,是從根本上回應「點解老人家唔好入院」的深切關懷。

「圓滿生命最後旅程,在家平靜告別」—— 女兒的感恩

「圓滿生命最後旅程,在家平靜告別」—— 女兒的感恩 「從復康到善終,全程守護爸爸心願」—— 真情見證

「從復康到善終,全程守護爸爸心願」—— 真情見證 「九旬母親的安心之選」——子女的信賴之選

「九旬母親的安心之選」——子女的信賴之選