【預設醫療指示】表明不搶救 不插胃喉 不撳心口 擔心簽紙後有病不醫?什麼情况下生效?

【明報專訊】我太太好友的媽媽周伯母,在2015年簽妥「預設醫療指示」,表明「千萬不要搶救,不要撳心口,不要插胃喉,不要吊呼吸機」。去年底她感染新冠送院,當刻因為不能進食,沒有小便,醫生建議插胃喉及尿喉,家人卻猶豫了,是否要執行預設醫療指示?(編者按:周伯母的丈夫,因高血壓及中風多次後要長期瞓牀,到了後期插着胃喉、戴着呼吸罩,不能說話,走得辛苦……周伯母遂想在仍然清醒時列明意願,不想子女以後為此而為難。

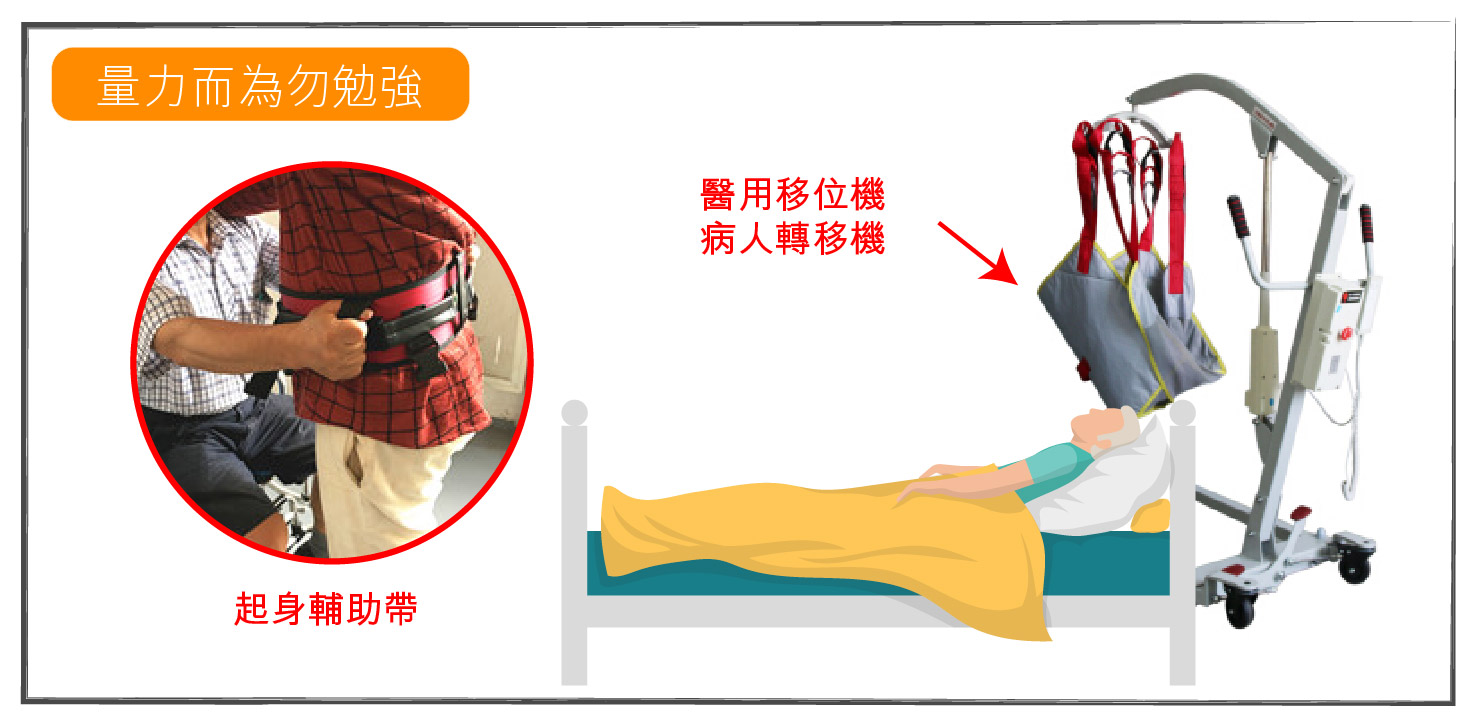

清醒時簽妥預設醫療指示 列明不搶救、不插胃喉、不吊呼吸機

預早安排——預設醫療指示是一份對維持生命治療的有效法律文件,依照當事人意願執行,生死兩相安。(設計圖片,in-future@iStockphoto)

去年聖誕後,周伯母在家安詳離世。安息禮拜在灣仔一間教堂舉行,太太和我均有出席。來參加的,差不多全是她的後輩,濟濟一堂。追思會由觀看周伯母一些生活照開始,從她的婚紗照直至抱着小狗在聖誕樹前所拍的近照止,氣氛溫馨。各人都好像能在懷念中找到自己的身影。生命真能影響生命,周伯母總能發放堅忍守護的能量,她慈祥體諒,我們曾深受她的影響。

太太的悼文有以下一段:「Auntie,感恩有您。您讓我們感受到尊重及信任。您給我們示範什麼是包容體諒、愛及信心。我們一路走過來,獲得您無限量的啟發和支持。Auntie,因為您,我們變得更好。因為您,我們懂得被信任的力量。有您真好。謝謝您及懷念您呢!」

目睹丈夫「走得好辛苦」 免子女爭拗

2015年夏天,正當我從醫管局轉往私家執業時,周伯母特意約我與妻子晚膳。甫坐下,老人家便開口道:「福哥,我有一請求,希望你能替我辦到。」

周伯母的請求,原來只是替她簽妥一份預設醫療指示。莫說是一個這麼簡單的要求,就算是更艱巨的,若我能力所及都一定答應。但是當時我有些疑惑,問道:「伯母,你身體很好啊,何解現在這般着緊,要盡快簽妥預設醫療指示呢?」

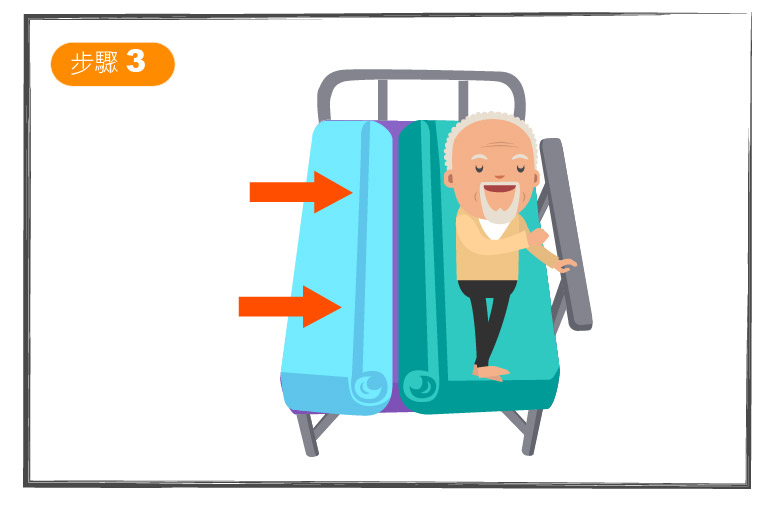

周伯母回應說:「我見過鬼怕黑啊!好想自己仍然清醒時列明意願,不想仔女以後因我而為難。我目睹我先生,即你的世伯,走得好辛苦。他高血壓及中風多次後要長期瞓牀,到了後期插着胃喉、戴着呼吸罩,不能說話,日日眼睜睜,有一啖、無一啖的喘着。我好不忍啊!」

拒裝心臟起搏器 順其自然

「人始終會老,會病,會死。我可能也會中風,或者失智、失能,變成癡呆,再沒有表達能力。所以,我要趁今日仍然清醒自主,好好交代一切。免得有朝一日病到末期,所謂死到臨頭,大家因為我而爭持,不知道我的心意而『估估吓』,阿女說『無論如何一定要急救媽媽,不可以眼白白看着她死亡』,阿仔卻說『阿媽吊命吊得辛苦,不要幫她插胃喉、縛住對手』。大家的意見難免有分歧,所以今日請你來,希望能夠在我兒子、新抱、女兒、女婿、兩個孫女及孫女婿面前,講清楚我的意願。」

我不得不佩服周伯母,她雖80多歲高齡,頭腦仍然如此清晰。她永遠都這麼沉着,有遠見及為至愛們着想。事實上,我曾見過不少兄弟姊妹,為着父母親晚晴照顧的安排而爭持不下。家人缺乏共識往往是晚晴照顧大忌,這會造成更大的傷痛和遺憾。

周伯母更告訴我們:「我的心臟一向不好。最近,醫生提議安裝心臟起搏器。但是所謂『生有時、死有命』,如果死亡要來時,強留在世、苟延殘喘,絕非我所願,所以我拒絕了。我還想藉今日說清楚:有朝一日,我的生命到了盡頭,你們千萬不要搶救,不要撳我心口,不要幫我插胃喉,不要吊呼吸機。總之,千萬不要拖着我。福哥,我的意願就是『自然離世,走得安樂』。」

就在當天,周伯母在家人見證下簽妥了預設醫療指示,選擇在生命末期時,不作任何維持生命的治療。記得當晚氣氛輕鬆、踏實;尤其周伯母,好像放下心頭的一塊頑石。

轉眼間就是7年多,在這期間,周伯母身體逐漸退化變差,心律不正常是老問題,她亦曾因患柏金遜症、股骨骨折、膀胱發炎等疾病而留院醫治。但是每一次留院,她都會問:「幾時可以返屋企啊?我不怕死,但怕住醫院。」

染疫入院 插不插喉?

避免爭拗——在身體健康、頭腦清晰時,認真考慮自己的晚期照顧,避免家人因照顧安排而發生爭執。(parinyabinsuk@iStockphoto)

「屋企」對於周伯母來說,是心寬安樂之所。她三代同堂都居於附近相連單位,在家就可見到女兒、孫兒,甚至小曾孫們,兒孫滿堂的鬧哄哄生活實在難得。除此之外,她也有自家生活情趣,每天由家傭推着她和小狗一齊到附近公園,享受戶外的空氣、曬太陽、看花草、聽鳥聲。所以,她常說:「在家就是福氣。」不過,縱使我們有多願意留在家裏,有時也免不了要入院。2021年尾,周伯母因為是新冠病毒密切接觸者,被送往隔離中心。到了2022年11月,她亦被感染,確診後因發燒氣促、血氧急降,被急送醫院。

當然,在防疫期間入院,家人不得陪伴探望,病人一切消息及病况都只能倚賴院方通知。入院不久,家人接獲通知:「婆婆不能飲水,無法食藥,亦沒有小便。所以,醫生要為她插胃喉餵藥,亦要插尿喉放小便。」

「福哥,媽媽一早簽了預設醫療指示,講明不插胃喉。現在怎麼辦?」老朋友立即致電給我。

是的,周伯母確簽妥預設醫療指示,說明在生命末期時,不作任何維持生命的治療。但關鍵是:伯母現在並非生命末期,只是不能以口服藥,如果透過胃喉可以治癒病情的話,醫治是必須的。當情况好轉,她能夠自己進食時,我們便必須替病人移除胃喉。

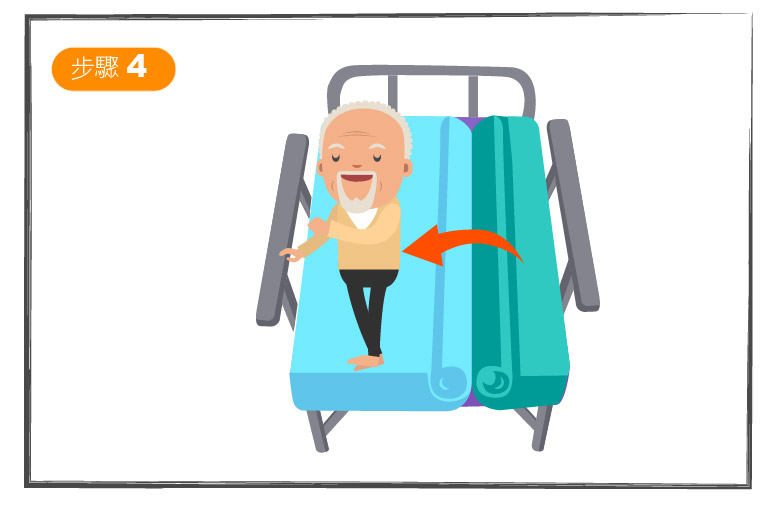

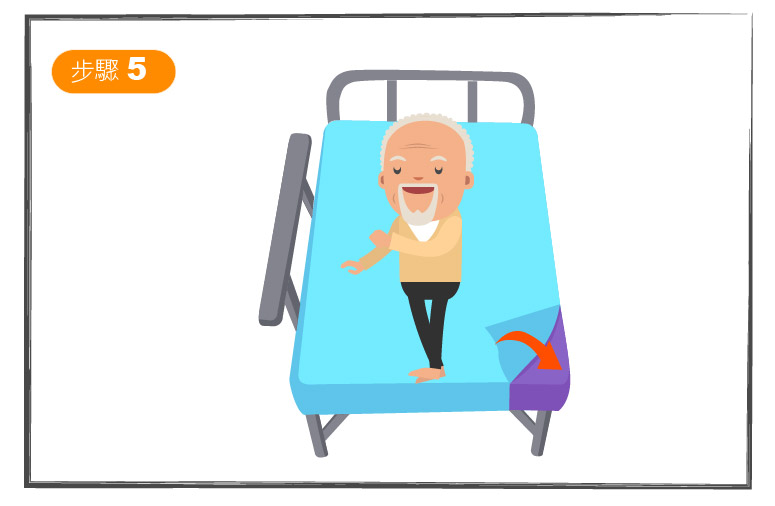

胃喉果然收到效果。不到1星期,醫院便通知周伯母的病毒含量降至安全水平,血氧含量亦大致正常。我們即時向醫院申請周伯母回家治療。醫院最終亦批准,但病人仍須隔離多7天及在家處理胃喉及尿喉。

老人家也實在爭氣,返家不到3天已可以自己進食。我替她移除了胃喉。再過兩天,連尿喉也甩掉。在家的生活復常後,她更能和小狗一起逛公園。

怎知好景不常,聖誕日剛過,我又收到電話:「福哥,阿媽突然氣喘,不能吞嚥,血氧又好低。怎麼辦?要打999送她入醫院嗎?」

在家寧養 彌留有至愛相伴

我立即趕往周家,今次周伯母的情况不大樂觀。她的心臟嚴重衰竭,肺部積水導致呼吸困難。雖然她的新冠病毒治好了,但是曾經引致血氧不足而影響到心臟加速衰竭,可說到了末期。

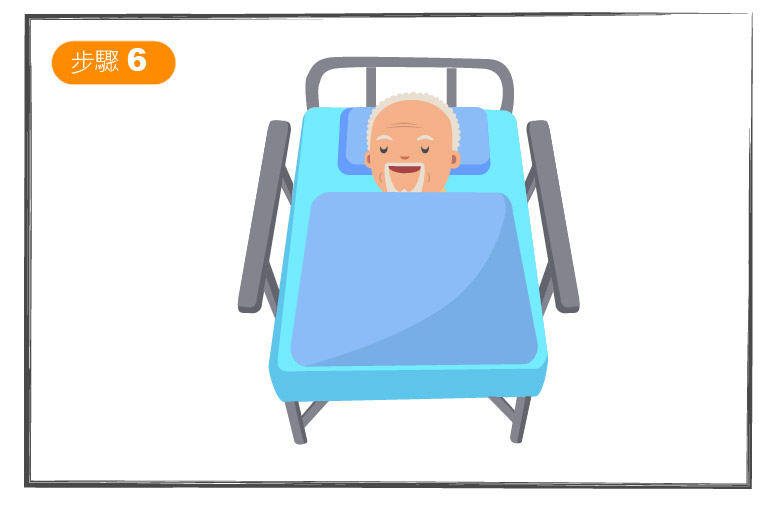

我們知道她的病情已不能逆轉。大家決定尊重老人家意願,不作任何徒勞的搶救。周伯母並沒有送往急症室,選擇在家寧養。在彌留的日子內她一直由至愛的家人陪伴,除了女兒、兒子、媳婦、女婿、孫女之外,她最鍾愛的小狗Maru更無時無刻依伴在旁。

周伯母在身體還是健康、頭腦依然精靈時,認真考慮自己的晚期照顧,讓兒孫及早知道她的看法及意願。她正式簽妥預設醫療指示,一份對維持生命治療的有效法律文件。有了此依歸,家人便可在她生命末期時放心執行她的意願,生死兩相安。

大家對周伯母的離去雖是極度不捨,但知道她了無牽掛、無憾無痛、心願所及、含笑而終時,我們真是感恩。周伯母對生死的看法前瞻而透徹,以生命驗證生命教育。我預計預設醫療指示今年立法審議後,社會大眾更能廣泛認知及推動生命的抉擇。能夠依照意願,在家安然離世,確是福分。我相信善心真能積福。伯母,一路好走。

原文:

https://health.mingpao.com/%E3%80%90%E9%A0%90%E8%A8%AD%E9%86%AB%E7%99%82%E6%8C%87%E7%A4%BA%E3%80%91%E8%A1%A8%E6%98%8E%E4%B8%8D%E6%90%B6%E6%95%91-%E4%B8%8D%E6%8F%92%E8%83%83%E5%96%89-%E4%B8%8D%E6%92%B3%E5%BF%83%E5%8F%A3/

「宅醫學堂」學習更多知識→

更多「老友新聞」→