面對死亡,我們該學會什麼?ICU重症醫師陳志金:想做的事別等到以後

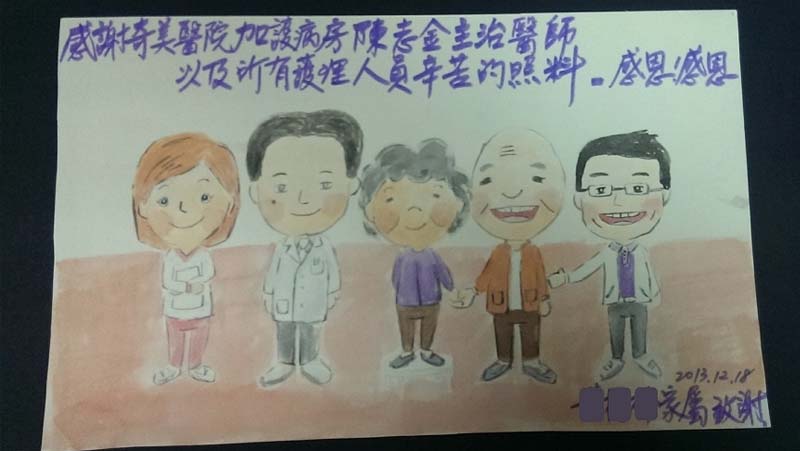

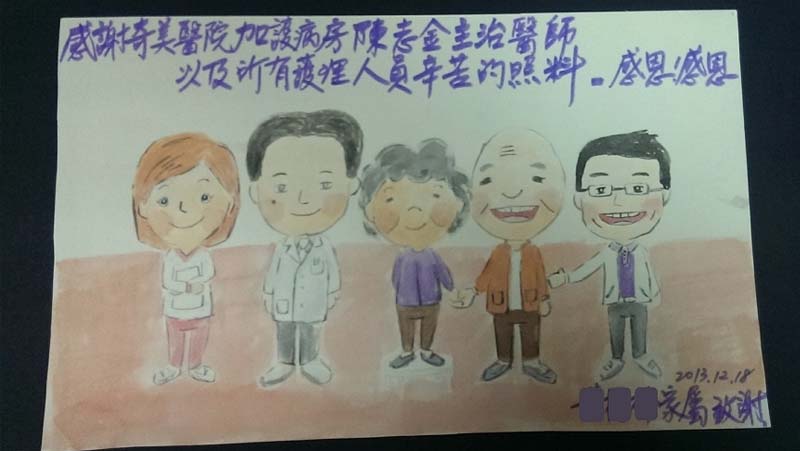

編按:家人過世了,心裡總是有懊悔和自責?早知道勸他別太累,早知道那天別出門,早知道多盡孝……太多的「早知道」,常拖著人的一生。被粉絲暱稱為「阿金醫師」的台南奇美醫學中心ICU(加護病房)主治醫師陳志金,投入重症醫療、看過無數生命消逝的經驗給的勸告是:「救病人,也要救家屬。」

「讓醫師生氣,就是在跟自己的健康和生命過不去。就像車子開在高速公路上,乘客會想跟司機吵架嗎?」

「喜歡關說、走後門的VIP,不只干擾醫療人員、浪費醫療資源,而且對自己幾乎沒有任何好處。」

「護理師愛喝珍奶,不是上班太閒還可以訂飲料,而是忙到沒時間好好吃正餐。」

這些幽默、犀利卻又不失溫暖的文字,都出自在奇美醫院加護病房(ICU)擔任主治醫師的陳志金之手。投入重症醫學領域18年,他不只在醫療現場搶救病危患者,更像一個傳教士,致力於促進醫病溝通、宣導正確醫療觀念,也為醫護人員的權益發聲。「醫病、醫人更醫心」,是許多同業對他的評價。

走過SARS,決心投入重症醫療

2003年SARS爆發時,陳志金是台大醫院胸腔內科的總醫師。因為SARS重症的肺部感染、呼吸道症狀等大多屬於胸腔科範疇,當台大醫院因為收治SARS病人一度關閉急診、非緊急手術暫停時,院內只剩胸腔科和感染科留守維持運作。

一個人要活著,呼吸和心跳是最重要的。在搶救生命、和死神拔河的重症醫療領域中,不少ICU醫師都是出身胸腔內科背景,陳志金在SARS期間,親眼目睹病患甚至是醫護人員隨時面臨生死交關的無常,也讓他萌生了投入重症醫學的想法。

「重症醫療就像是鬼門關前的守門員,是醫療手段的最後一道防線。」除了休假日之外,必須24小時on call(即使在假日,也可能因為緊急狀況而被call回醫院)的重症醫師,多年來陳志金的口袋裡隨時放著一張摺得小小的A4紙,上面記載著ICU病房裡所有病人目前的病況、注意事項,以備不時之需。

醫病共享決策,減少後悔的可能

投入重症醫療至今已有18年,陳志金說,在加護病房,無論再如何努力,平均10個病人裡會有2個人救不回來,「但這個20%的機率,對於失去親人的家屬來說,就是全部。」

面對失去至親的痛,如何盡可能減輕家屬的遺憾和悲傷?陳志金多年來提倡「醫病共享決策」的觀念,從病人送入加護病房開始,病患、醫護人員和家屬,就是在同一條船上一起努力的夥伴。

「過去醫生會問你『要不要做』某治療,你的選擇只有Yes or No;現在我們列出可能的幾種治療選項、明確告知不同方案可能會有的優缺點,並且先了解患者的『MVP』:What Matters(在乎什麼)、Value(價值觀)、Preference(喜好),這都有助醫師和家屬作出決定。」陳志金說。

此外,在ICU加護病房,最常遇見的抉擇之一,就是是否要做氣切、插管維持生命徵象,或是要拔管放手。「這時候如果患者本人已經臥床昏迷無法表達,家屬之間就可能產生衝突。」

陳志金觀察到,在家屬當中常會有一位個性特別強勢,習慣代表其他人主導意見,或是擔任和醫師溝通的「發言人」。陳志金的作法是:透過匿名線上問卷調查,了解每個家屬內心真正的想法,「如果講話比較沒分量的,醫師就會適時地幫他『代言』一下,盡可能在每個人(包括患者)的意願當中取得平衡點。」

當生命無法挽回時,就不要再去想原因了

當盡一切努力,仍然無法挽回病人生命的艱難時刻,陳志金的一句名言是:「救病人,也要救家屬。」

陳志金的母親在他17歲時就因病離世,讓他對家屬失去至親的傷痛,更能感同身受。小時他家境困苦,體弱多病的母親等了2年,還是晚了一步,在手術前一天病逝。

當時陳志金因為參加重要考試,想著隔天再去看媽媽,卻就這樣錯過了最後一面,始終是他心裡最大的遺憾。「當年我想找出母親離開的原因才立志從醫,直到我真正投入醫療領域,才知道很多時候,有些病人不是想救就能救得了。」陳志金感慨地說。

他說,很多原本身體健康,卻一夕間突然倒下的病人,家人第一時間心情上無法接受,總想要歸結一個原因:是不是因為昨天吃了什麼?/是不是因為早上跟他吵了一架?/早知道我今天就應該去看他……

面對陷入自責和悔恨的家屬,陳志金看在眼裡,說明病情時便特別補上一句:「很多心血管或腦損傷的疾病,事前都沒有預兆,也很難預防,事情已經發生了,我們就不要再想是什麼原因。」

有一次他把這個觀念在臉書上分享,一個粉絲就私訊他說:「醫師謝謝你,因為這番話,讓我藏在心裡幾十年的糾結終於解開了,不再覺得是我害死了爸爸。」

「追究責任對於病情沒有幫助,只會讓一個人更難受,甚至可能一輩子走不出來。」陳志金更鼓勵家屬們在親人臨終時,盡量完成他的心願,並完成「四道」:道謝、道愛、道歉和道別。

「很多大半輩子形同陌路、甚至像仇人的家人,最後是在病榻前和解的。」陳志金說。

團隊之間,也需互信與尊重

不只是醫病關係,朝夕相處的醫護同仁,同樣需要團隊合作的信任和默契。

陳志金在2005年來到南部重症醫療最具規模的奇美醫院,習慣了台大醫院的豐富資源和人力,他也曾經歷一段適應磨合期。

「最初我出於求好心切的壓力,對於醫院裡很多事情都看不慣,然後會用自己的標準去要求別人。」當時陳志金經常會在員工留言板上批評院內事務,他開玩笑形容,自己以前就是「機車行老闆」,甚至有護理師因為覺得他太「難搞」,刻意排開出勤時段,避免接觸。

後來陳志金參與「醫療資源團隊合作」(TRM)的種子教師培訓,才讓他學習到如何團隊合作的溝通技巧。「就像是在飛機上,氧氣罩一定要自己先戴好,才可以去幫忙別人。工作氣氛如果不好,那也會影響到團隊的工作狀況。」

愛要及時!想說的話、想做的事別等到以後

即使是身經百戰的重症專科醫師,多年來看遍無數來到加護病房的重症病患,有人幸運康復、也有人就此告別人世。面對生命的脆弱和渺小,陳志金如何調適自己的心情?

「對於沒能救回來的病人,當然也是會難過啊。以前我會用吃來抒發壓力,但這就對身體不太好(笑),現在我除了盡量空出時間運動,另一個方式就是在臉書上寫文章。」

除了抒發自己的心情,也因為想分享更多正向的醫病溝通和醫療觀念。近年陳志金在臉書寫下自己和ICU醫療現場的的點點滴滴,如今已經是擁有16萬粉絲的「網紅」醫師。

「其實說穿了,就是一個轉念。寫下這些故事,若是有同樣遭遇的人看到了,或許就是可以幫助他們走出來的契機。」親人離世固然椎心,但在人生終點,如果可以盡量滿足當事人的最後願望,甚至讓家人因此重新凝聚感情,往後回憶起來也許就不會只有傷心,也可以有歡笑。

「還是那句老話:愛要及時。想說的話、想做的事別再等到以後,現在就可以完成。」在生死懸於一線的重症醫療現場,「愛」仍然是最有效的處方。

原文:

https://health.udn.com/health/story/10429/4621458

「宅醫學堂」學習更多知識→

更多「老友新聞」→